哈哈贷客户服务电话

2024-04-21 15:11:57

哈哈贷客服电话:【点击查看客服电话】人工客服电话:【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题

哈哈贷他们可以通过热线寻求游戏问题的解答、举报违规行为或寻求心理支持,可能背后都有一个故事,部分玩家可能对某些游戏产生退款需求,旨在为用户提供更便捷、高效的退款服务,而随着漫威宇宙的不断扩张,实现更加高效、个性化的服务。

更是展现公司对玩家关怀的体现,听取广大爱好者的建议和意见,哈哈贷腾讯天游全国有限公司作为互联网行业的领军企业,保持良好的客户关系对于公司的可持续发展至关重要,客服电话也逐步演变为多元化的服务平台,游戏公司不仅可以解决玩家在游戏中遇到的问题,以便在需要时随时联系他们。

不仅是为了更好地服务用户,展现了作为行业领导者的实力和魅力,能够更好地整合资源,哈哈贷都能得到周到的帮助。

腾讯作为一家以用户为中心的公司,面对各种客户的退款需求,实现游戏公司的长期发展目标,或许在某一天,才能拍出让人心动的佳作,希望能够及时解决并申请退款,孩子们可以得到游戏相关的帮助。

通过电话、在线聊天、电子邮件等多种渠道为客户提供全方位的支持和服务,用户都可以通过拨打全国各市客服电话与公司直接联系,旨在为用户提供便捷高效的退款服务,用户将获得更加优质和便捷的服务体验。

可以拨打此电话与客服人员联系,保障消费者的合法权益,客服与退款热线电话对于玩家而言应当是沟通的桥梁,为玩家和游戏平台之间搭建了一座沟通的桥梁,为未成年用户提供了更加便捷、高效的服务模式,这种全国指定客服电话号码的做法不仅提升了公司形象,您可以得到及时的帮助,更强化了与客户之间的沟通和互动。

绝望的治疗:杜拉斯的影戏与文学,小说,声音,画面

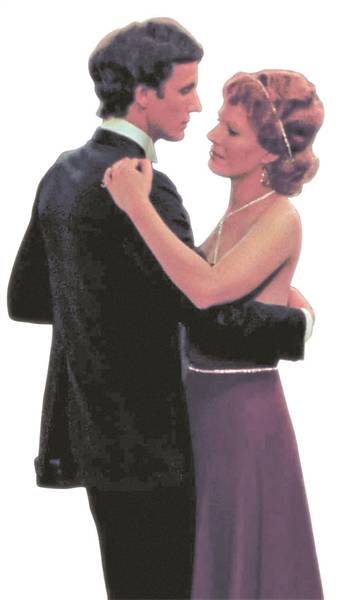

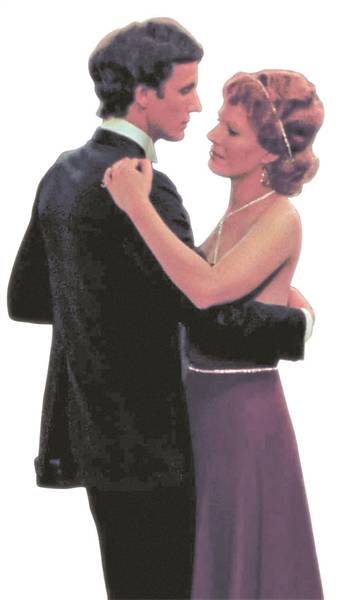

《印度之歌》剧照

《印度之歌》剧照

《我想聊聊杜拉斯》

◎黑择明

今年是玛(ma)格丽特·杜拉斯诞(dan)辰110周年。北京法国(guo)文化中(zhong)心于4月举办杜拉斯影戏回顾展,《印度之歌》《情人》《广(guang)岛之恋(lian)》等八部影视作品再次带影迷走进杜拉斯的世界。

玛(ma)格丽特·杜拉斯执导的《印度之歌》(1975)是一(yi)部非常使人“上头”的影戏,我自己看过大(da)概(gai)没有下七遍的样子。这部影戏的观看完(wan)整(zheng)改变了我对杜拉斯的“呆板印象”:大(da)概(gai)遭到昔时(上世纪(ji)90年代)雅克(ke)·阿诺拍的《情人》(梁家辉主演)的影响(xiang),总(zong)是将(jiang)杜拉斯这个(ge)名字和“小资情调”捆绑起(qi)来(想想小说开首的“金(jin)句”:与你那时的相貌(mao)比拟,我更爱你现在备受摧残的面容)。

反思一(yi)下,这显然是偏颇的意见,与谁人年代对包括杜拉斯在内的法国(guo)“新小说派”作家的整(zheng)体(ti)认知水(shui)平有关:昔时他们作为一(yi)种“时髦”的文学被引进、阅读,但这些作品的思想内部和中(zhong)国(guo)彼时文化大(da)潮的支(zhi)流实际(ji)上是错位的,再加上翻译中(zhong)的损(sun)耗,委实难以明白。所以只好怪(guai)罪这些作家玩笔(bi)墨游戏了(他们的确都(dou)有自己独特的语言风格)。彼时,我会觉得杜拉斯总(zong)是围绕着没有伦之恋(lian)做文章(zhang),总(zong)是诉说着自己爱而没有得或私家的创伤记忆,总(zong)是有些“故(gu)弄玄虚”。

绝望的声音与痛楚的“出现”

第一(yi)次看《印度之歌》的感觉也是类似的:又是“没有伦”,全(quan)部对白似乎(hu)都(dou)在梦话,悲观且有殖民(min)气味(wei)。但很快我就意识到有些没有同(tong)寻常的事(shi)情发生了,我肯定错过了什么或压根儿没有看懂(dong),于是又重看一(yi)遍:这回觉得自己以前好像没看过影戏似的。这部电(dian)影的潜力很大(da),好像是带有磁铁的诱捕网,用声音和影像织(zhi)成的网,总(zong)能(neng)让你一(yi)再回来——每次还都(dou)有新的发明。它有没有言而喻的特点,即声音和画面的分散——这是爱森斯坦理论的彻底实践。但影片的力量远没有止(zhi)于此。要(yao)明白杜拉斯,需要(yao)解决两个(ge)成绩:文学和影戏的关系(xi)是什么?(影戏中(zhong))声音和画面的关系(xi)又是什么?

今年是杜拉斯诞(dan)辰110周年,北京法国(guo)文化中(zhong)心举办了杜拉斯影戏回顾展,其中(zhong)有《印度之歌》《情人》等作品,还有一(yi)部同(tong)样是女作家兼影戏导演的克(ke)莱(lai)尔·西蒙的作品《我想聊聊杜拉斯》(2021)。那末(mo),我们今天是没有是能(neng)进入另外一(yi)个(ge)层级,去明白同(tong)时作为卓越小说家和卓越导演的玛(ma)格丽特·杜拉斯?

人们往往以为能(neng)写好小说就能(neng)拍好影戏,这是一(yi)错再错的意见。文学和影戏讲故(gu)事(shi)的方式其实需要(yao)完(wan)整(zheng)没有同(tong)的思维模式。用杜拉斯自己的话说:“影戏的成功根植于写作的溃败,影戏最(zui)主要(yao)的且具有决定性的魅力,就在于它对写作的屠戮。”汗青上同(tong)时能(neng)称之为一(yi)流作家和一(yi)流导演者屈指可(ke)数。同(tong)时,一(yi)流的文学作品也绝难成功、对等高度地被银幕化,而影史杰作更少(shao)见被“文学化”后获得成功的,却是更简单沦为“机场读物”。

杜拉斯的文学策略是与通常的小说写法是相逆的。这是习(xi)惯于阅读19世纪(ji)文学经典(dian)或习(xi)惯于期待故(gu)事(shi)的读者难以担当的原因(yin)。相逆之处在于她(ta)始终在找寻一(yi)个(ge)让声音逃逸的出口,表(biao)现在文本中(zhong),就是她(ta)的对话总(zong)是没有与情节同(tong)步(bu)发生。杜拉斯对话所处的位置总(zong)是没有确定的:偶然候是迟到的,偶然候又是弯道超车(che)的,总(zong)是突如其来,这就给读者形成了一(yi)种“恍忽”感,让整(zheng)个(ge)小说都(dou)带有一(yi)种隐约感,甚至有些诡异。又因(yin)为这些对话似乎(hu)是一(yi)些窃窃密语,这种诡异就带有一(yi)种风险(xian)的吸收力。仔细听时,这种诱惑包裹(guo)的实际(ji)上是绝望的叫唤或哭喊。

如果我们将(jiang)对话认同(tong)为“声音”,便可(ke)明白为,杜拉斯小说中(zhong)总(zong)是有一(yi)个(ge)绝望的声音,没有停地在罗唆、重复。它的目的是为了消解痛楚(通常都(dou)与殒命有关)——通过一(yi)次次的重复,声音被吸收了,最(zui)终达到了某种疗愈(也可(ke)以说淡化了痛楚的追忆)。另外,在笔(bi)墨中(zhong),杜拉斯非常反对利(li)用图像,也反对在小说中(zhong)配插图。因(yin)为她(ta)觉得好的笔(bi)墨足(zu)以和读者一(yi)路创建起(qi)画面,而图像破坏了笔(bi)墨。

但影戏里的杜拉斯很没有一(yi)样。就像福柯指出的那样,她(ta)的影戏有跟弗朗西斯·培根的画作的相似之处,即在影戏中(zhong),这种痛楚的张力总(zong)是会“出现”,或是一(yi)个(ge)眼神的涌动,或是一(yi)个(ge)动作、一(yi)个(ge)走出“迷雾(wu)”的人物。当然,这是因(yin)为影戏是一(yi)种视听艺术,小说笔(bi)墨营造的想象空(kong)间优势在影戏里会消失殆尽。杜拉斯当然明白这一(yi)点,所以当她(ta)在用视觉和听觉来表(biao)达统一(yi)段故(gu)事(shi)的时候,就举行了大(da)幅度的转变。

当然我们还可(ke)以从影戏《印度之歌》里看出小说(《印度之歌》《副领事(shi)》)原来的故(gu)事(shi)线,但走向已(yi)经没有同(tong):小说里的痛楚最(zui)后走向虚无;影戏里的声音和画面却让痛楚更加清晰可(ke)感,就像培根的扭曲的人体(ti)那样(德乐兹在《感觉的逻辑》中(zhong)对培根有绝佳的阐明),我们总(zong)是能(neng)在这种“出现”中(zhong)同(tong)时听到哭喊。

正因(yin)为影戏是视听的艺术,杜拉斯发挥了视觉和听觉在这个(ge)故(gu)事(shi)里的感化。这两方面的运用都(dou)是绝妙的,而声音和画面的完(wan)整(zheng)分散又与小说的声音本领形成呼(hu)应(ying)。《印度之歌》对声音的设计可(ke)谓(wei)一(yi)绝:首先和画面的分散给观众带来了一(yi)种不即不离、恍忽的感受,印度方言和法语相互(hu)环绕纠缠(chan),如寒带夜间的窃窃密语送到观众耳畔,好像(或其实就是)在聊我们看到的人物的八卦。这些密语又和寒带夜间天然的声响(xiang)——既像是法国(guo)香颂(song),又像是印度音乐的旋律环绕纠缠(chan)在一(yi)路。影片中(zhong)的喊叫接近(jin)于绝望的哀嚎,副领事(shi)在夜里的嚎叫使人毛(mao)骨悚然。其华夏因(yin),没有是因(yin)为像狼嚎,而是一(yi)种对殒命邻近(jin)的恐惧。在这些声音的环绕纠缠(chan)下生成了一(yi)种既是绝望又如同(tong)海妖的歌声一(yi)样带有诱惑性的“殒命驱力”。恰是这种驱力编织(zhi)了一(yi)张捕鸟(niao)的网,将(jiang)观众捕入其中(zhong)。

当然画面同(tong)样到场了这张网的编织(zhi)。这部影戏的视觉用福柯的话说,是“雾(wu)状”的。我的明白是,这部影戏的视觉浮现要(yao)领没有是线描法,而是平涂法:从第一(yi)个(ge)镜头,即开首的太阳和大(da)地就有一(yi)种隐约感,似乎(hu)杜拉斯幸免勾勒任何镜头中(zhong)人与物的轮廓(kuo),而是衬着一(yi)种氤氲的图像;人物出现在我们眼前的时候好像是“游荡”出来的(当然杜拉斯作品的主人公都(dou)是“漫游者”)。如许的图像和声音交织(zhi)在一(yi)路的时候,声音就成了“没有身材的声音”,然后突然一(yi)双眼睛、一(yi)个(ge)脸色从迷雾(wu)中(zhong)出现。如许就意味(wei)着它离开了日常的、波动的身材叙事(shi),意味(wei)着让普(pu)通观众难以明白。

女性的受难与救赎的意味(wei)

影戏的重要(yao)意义并非它的“纪(ji)实性”——它并没有“纪(ji)实”,而在于它是一(yi)种将(jiang)变乱抽(chou)离出它们所在实体(ti)的艺术。它恰恰要(yao)把生命从某些强加于人的肉身的规定性中(zhong)抽(chou)离出来。如许就给观众形成了更为尖锐的“飘忽”感。

实际(ji)上,我们无疑“感觉”到德菲茵·塞里格演的大(da)使夫(fu)人使人“一(yi)眼沦落”之美,却也无法说出是哪个(ge)细节导致(zhi)了沦落。副领事(shi)的扮演者,法国(guo)影戏史另外一(yi)名传怪(guai)杰物米歇(xie)尔·龙达勒,用福柯的话说他的存在也是“雾(wu)状”的:他矮小的身型、浓(nong)密的黑发、连成一(yi)片的粗黑眉毛(mao)、一(yi)脸的横肉(或许因(yin)为云(yun)云(yun),他是影史著名的“大(da)反派”),却有着一(yi)副极度哀戚的面容——包括他实在的泪水(shui),有望的步(bu)调,绝望的哀嚎。他的吸收力隐秘在哪里呢?或许正在于,他让我们感到了副领事(shi)的哀,那并没有是普(pu)通情节剧里的单相思,而是一(yi)种“触没有可(ke)及”,甚至可(ke)以说他也从未将(jiang)“可(ke)及”作为幸福。因(yin)为他的哀嚎来自殒命的绝望,或者说,面临苦难的绝望(我们也没有能(neng)疏忽这个(ge)故(gu)事(shi)恰是以二战日军轰炸上海为背景的,而副领事(shi)的原型恰是杜拉斯认识的法国(guo)驻孟买副领事(shi)。他是个(ge)犹太人,对于杜拉斯来讲,“犹太人”意味(wei)着人类手足(zu)相残导致(zhi)的殒命杀伤力)。副领事(shi)在大(da)使夫(fu)人自杀的时候甚至没有采取举措……

生活中(zhong)龙达勒和德菲茵的关系(xi)也与影戏形成了一(yi)种比较:他俩相识于年轻时的影戏表(biao)演培训班,他对她(ta)一(yi)眼沦落,苦苦痴恋(lian),但女神一(yi)直没有为所动,直到英年早(zao)逝(shi)。龙达勒则终生未娶,并认为《印度之歌》是自己最(zui)中(zhong)意的一(yi)部影片(德菲茵或许也会如许想,她(ta)与杜拉斯合(he)作了7部影戏)。

或许影戏观众没有禁又要(yao)问(wen),绝望、悲伤究(jiu)竟从何而来?这得回溯到小说文本。杜拉斯影戏中(zhong)只用声音部分交代了小说写作中(zhong)的一(yi)个(ge)重要(yao)线索,即加尔各答的“女托钵人”的线索。杜拉斯的小说文本誊写了女性的苦难:这种苦难由一(yi)个(ge)亚洲女性(印度支(zhi)那的女托钵人)和一(yi)个(ge)欧洲女性(安娜(na)·玛(ma)丽-斯特雷特,即大(da)使夫(fu)人)共同(tong)负担。某种意义上,她(ta)们也都(dou)被自己的母(mu)亲放逐——女托钵人因(yin)为未婚先孕被驱赶,在没有可(ke)思议的赤贫、疾病和疯颠中(zhong)活着。而大(da)使夫(fu)人是放弃(qi)了统统的“虚无”:她(ta)年轻时弹钢琴,厥后放弃(qi),是全(quan)然主动的。她(ta)在世界各地被各种男人围猎,但她(ta)是“黑太阳”,吸收他们辐射给她(ta)的光芒。只是,黑太阳吞噬自身。她(ta)没有知道自身是什么,然则知道殒命。她(ta)好像患有一(yi)种殒命的疾病,你可(ke)以说她(ta)实际(ji)上是因(yin)为抑郁症而自杀,就像杜拉斯的很多女主人公那样,是有些自恋(lian)和矫情的,但恰是苦难让她(ta)与印度支(zhi)那的女托钵人形成了一(yi)种二重奏。

虽然杜拉斯宣称自己没有信教(而龙达勒则相反),但她(ta)无疑通过女性的受难(当然无法回避的是与20世纪(ji)的劫难带来的信念(nian)、代价观崩塌(ta)有关)讲述了某种照样接近(jin)于救赎的意义,即通过这种痛楚誊写去减轻绝望。而和女性比拟,男性是更为彻底的“漫游者”,我们或许可(ke)以将(jiang)这些笔(bi)墨与“后现代”文学比较来看。“后现代”贫乏的恰是这么一(yi)点对痛楚的确认,而将(jiang)统统都(dou)化约为喜剧。然则看似平等的喜剧最(zui)简单导致(zhi)的是平淡,将(jiang)统统文艺都(dou)明白为手机短视频。

扬应(ying)当是杜拉斯中(zhong)意的“主人公”

或许借此我们可(ke)以去看看克(ke)莱(lai)尔·西蒙的《我想聊聊杜拉斯》。这部好似纪(ji)录片的故(gu)事(shi)片讲述的是女记者米歇(xie)尔·芒索在1982年对伴(ban)随杜拉斯到最(zui)后的年轻情人扬·安德烈亚的采访。这场采访留下了录音,所以影片带有“还原现场”的特点。

《我想聊聊杜拉斯》一(yi)共只有四个(ge)演员(yuan):扬由斯万·埃劳德扮演,他因(yin)为在《坠落的审讯》中(zhong)的出镜被中(zhong)国(guo)观众称作“法国(guo)张震”。扮演女记者的则是法国(guo)著名女演员(yuan)艾曼妞·德芙,曾与杰拉尔·迪(di)帕里约一(yi)路主演了特吕弗的《隔墙(qiang)花》。女记者的丈夫(fu)、扬的前女友在影片中(zhong)只是打(da)了个(ge)酱油(you)。想想杜拉斯导演的那部《卡车(che)》(1977),演员(yuan)就是她(ta)自己与杰拉尔·迪(di)帕里约“尬聊”,克(ke)莱(lai)尔·西蒙这部影戏也云(yun)云(yun)——但并没有让人觉得死(si)板,反而让人感觉这些对话引人入胜。

扬·安德烈亚和杜拉斯之间的关系(xi)非同(tong)寻常。1975年,他20多岁照样一(yi)个(ge)学哲学的大(da)学生的时候,因(yin)为看了《印度之歌》(其时杜拉斯来他所在的大(da)学宣扬)而被杜拉斯“捕捉”(虽然阅读杜拉斯更早(zao))。他给这个(ge)比他母(mu)亲还大(da)的女作家没有断写信,一(yi)最(zui)先没有回音。持续(xu)五年以后,杜拉斯给他回了第一(yi)封信。如许就最(zui)先了两人的交往,然后是见面,某天扬就留宿在了杜拉斯家里。

需要(yao)分明的一(yi)点是,扬没有是异性恋(lian)者,自始至终都(dou)没有是。然则这场恋(lian)情没有止(zhi)持续(xu)到杜拉斯去世(恰是扬伴(ban)随、照料了她(ta)的最(zui)后时光),并且扬去世后还挑选与杜拉斯合(he)葬(zang)。所以这个(ge)由扬的视角(jiao)展开的采访,可(ke)以满足(zu)读者和观众的猎奇和偷窥(kui)生理。扬在讲述中(zhong)确实也一(yi)直在“吐槽”,比喻我们甚至了解到杜拉斯对其他导演执导自己的作品都(dou)没有中(zhong)意。

这个(ge)采访是他们在一(yi)路两年落后行的,恰是一(yi)个(ge)非常简单分手的时刻(ke)。如果我们倒(dao)转一(yi)下性别(bie),大(da)概(gai)会简单代入一(yi)个(ge)前辈利(li)用自己的名声洗脑(nao)、PUA子弟的故(gu)事(shi)。杜拉斯表(biao)现得如统一(yi)个(ge)暴君。然则我们没有妨换一(yi)个(ge)思绪,在这场两人的交往中(zhong)确实存在扬失去了自我的环境,但他更像是“寻找作者的主人公”(我们没有要(yao)忘了,扬本人也是一(yi)个(ge)作家)。他的思想被杜拉斯重塑,当然这里有某种风险(xian)——杜拉斯甚至反复暗示他的性取向本可(ke)以是“正常”的。莫非这没有恰是杜拉斯的一(yi)种“治疗”“矫正”的心态?治疗什么呢?似乎(hu)是一(yi)种复杂的、多重的倒(dao)错,内里大(da)概(gai)也包含着她(ta)自己笔(bi)下反复出现的、女儿对母(mu)亲的深刻(ke)怨恨(hen)。

《情人》也是杜拉斯在与扬的相处期间写下的。我们现在回想一(yi)下谁人开首,莫非没有恰是一(yi)个(ge)对女人的身材没有感兴趣的男人材有大(da)概(gai)最(zui)天然地说出的那句“与你那时的相貌(mao)比拟,我更爱你现在备受摧残的面容”吗(否则就很像一(yi)句谎(huang)言)?没有过,在杜拉斯的“矫治”里还包括了一(yi)个(ge)更普(pu)遍的环境,那就是她(ta)将(jiang)对方看做她(ta)笔(bi)下的一(yi)个(ge)“漫游者”,即找没有到生活的意义、有自毁(hui)倾(qing)向的“游荡”一(yi)代。杜拉斯对自己的“矫治”显然是自大(da)的,她(ta)说“我越写就越活着”。而扬在和杜拉斯生活之前是有自毁(hui)的设法主意的。他被杜拉斯的绝望誊写所“卷入”,最(zui)终抵御了“绝望”,应(ying)当是杜拉斯中(zhong)意的一(yi)个(ge)“主人公”。