我的村庄我做主——黎光社区保护地

发布日期:2020-11-16

图1:黎光社区保护地的自然景观。三江并流地区独特的气候和自然地理环境孕育了世界上独一无二的生物多样性和自然文化景观,黎光社区保护地就是其中的一个缩影,这里的高山上有云南松、云杉、冷杉、铁杉、云南红豆杉等针叶树种,青冈、黄背栎等许多阔叶树种,还有丰富的高山杜鹃、兰科植物,是滇金丝猴、亚洲黑熊、猕猴、白腹锦鸡和野猪等野生动物的家园。

“我们”自己的保护地

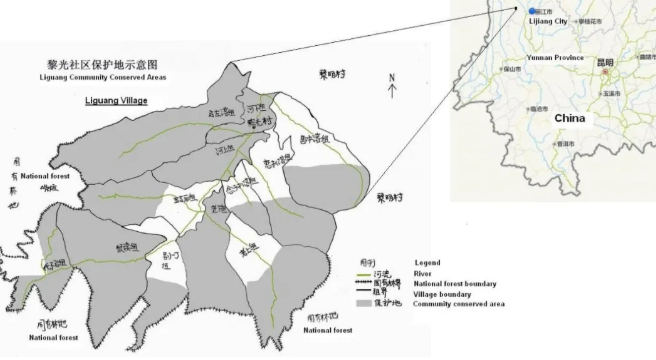

云南丽江的黎光社区保护地,位于三江并流世界自然遗产地内。2020年8月,黎光村获得了联合国环境规划署-世界保护监测中心(UNEP-WCMC)正式颁发的证书,成为国内第一个通过了同行评审并在其“全球社区保护地注册系统”内注册的社区保护地。这不仅是黎光村12个村民小组366户1375村民对未来的一个郑重承诺,也是其过去几年守护这片自然家园成果的良好证明。

图2:在颁证仪式上,村民们从联合国官员手中接过了证书,来自高校和NGO的专家朋友们都来一起见证了这一时刻。

说起同行评审,这还是近两年才提出的要求,所有在UNEP-WCMC新注册的社区保护地,除满足程序和资料等要求外,还须由所在国的社区保护地同行们审议通过才行,对于如何审议,目前还没有固定的标准。因为恰好在新要求出台后提交了申请,黎光就成了“第一个吃螃蟹”的社区保护地。

图3:黎光社区保护地,总面积约77平方公里,约占整个村行政面积的52%,包括了村里所有的生态公益林及15万亩的黎光河流域自然保护地。

因此,黎光村民与周边社区村民开会商量,认为既然是社区保护地,评定指标应该以村民的认知和传统习惯为主,之后经过多次村民会议并与国际社区保护地联盟(ICCA consortium)中国专家组共同讨论、制定了评审流程和指标。2018年3月,黎光村社区保护地同行评审会在黎光村举行,云南周边的社区保护地代表、以及来自内蒙古、贵州等地的社区保护地代表和相关专家作为评委,在评审过程中社区代表的打分占70%,专家占30%。国际社区保护地联盟东亚地区协调员、同样也来自原住民社区的Hugu先生认为本次同行评审的重点在于:“如何对社区保护地进行自我定义和自我诠释,然后进行自我落实。”

黎光村民在两天的评审(详见:三江并流可持续发展项目——黎光社区成功举办社区保护地(ICCA)同行评审会)过程中,通过向评审团讲解傈僳族的传统习俗、带领人员实地考察访谈、现场答辩讨论等方式,从自身的生计、信仰、文化、自然、治理等多维度,充分展示了他们心目中的社区保护地及这些年的管理成效。

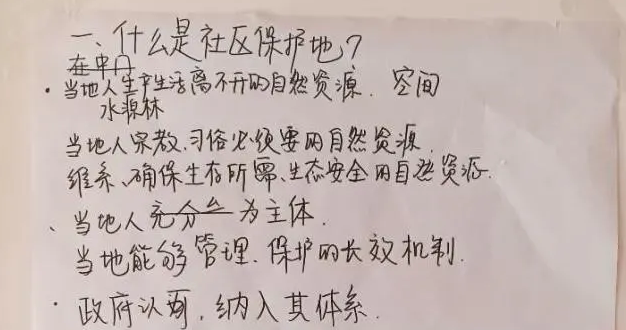

图4:在同行评审过程中,参会者对“什么是社区保护地”的部分讨论结果。是否以社区原住民为主体,有没有可持续的治理机制,是否保护了文化多样性和生物多样性,大家对这些衡量指标颇有共识。

“传统”与“现代”的碰撞

村民之所以要以注册社区保护地的形式来争取外部的认可,其实都源自内外部环境、生计和文化上面临的压力与挑战。黎光的傈僳族先民其实已在滇西北这片土地上狩猎、耕作、繁衍生息了数百年,形成了自己独特的山地文化、经济和社会系统。这种系统的典型特征就是:人口规模小,居住分散、人与人之间关系比较紧密和平等;农林产品多样化程度高,但生产规模小、产出低;对自然的依赖程度高。

雨季的大量降水被茂密的森林涵蓄在山体中,之后缓慢释放出来,成为村民饮用、灌溉的主要水源;森林底层的山积土被人们收集用作肥料或调节农田的土壤;针叶林的针叶(俗称“松毛”)可用来清理和温暖猪圈,之后通过沤肥转化为肥料;当地丰富的草药资源可用来治愈不同的疾病;森林不仅提供建筑用材、食材(如花椒、核桃),其中的虫草、草乌、龙胆草、羊肚菌都是村民的收入来源。

图5:村里的养蜂场。村民养蜂已有较长的历史。现在,玉米、土豆、蔬菜是主要的粮食作物,村民近几年还种植白芸豆作为当地特产的经济作物。

村民相信万物有灵,山、水、林、地各有神灵管束拥有,福祸灾运也各有神灵主宰定夺,通灵的巫师可以驱邪祈福、治病免灾。这些对自然的敬畏和信仰,如今可以从村民的姓氏,如熊、雀、蜂、鱼、乔(荞麦)、唐(糖),里看到些端倪,现在也仍有村民砍完树后放块石头压在树桩上面的做法,意在告诉山神:这树是石头压断的。

村民也积累并发展出了与自然相处的智慧,以保证自然资源的可持续利用。例如,住在河边的社区,保留着关于水和相关作物的知识。村民保护泉眼,会在特定时间去泉水边聚会,采集泉水做饭吃,以祈福一年不生病(具体可了解傈僳族有趣的立夏“臭水节”);在山区养蜂的村民对蜜蜂有自己的理解;年长者会根据青蛙的叫声判断种植玉米的最佳时节;村庄的老猎人能通过脚印等痕迹识别动物及其习性。还有一些智慧则体现在僳僳族的传统歌舞音乐、手工艺、风俗习惯及谚语中。

不过,最近的几十年,在外部的市场、消费主义文化、扶贫和新农村建设、农林政策等的影响下,黎光村民与自然之间的关系也开始发生剧烈的转变。传统信仰和文化往往被视为迷信;林权改革则将过去各村民小组集体管理的林地划给农户承包经营,分散独立经营的林业和土地制度瓦解了过去的集体治理模式,在生态公益林政策之前就出现了乱砍滥伐以及毁林开荒等无序利用森林资源的现象。在生产生活方式和基层管理制度改变后,传统治理模式逐渐式微,村庄也难以应对内外部的各种挑战,水资源开始出现短缺、野生动物减少、滑坡与泥石流等地质灾害与环境问题也随之出现。

图6:潺潺流过整个村庄的黎明河。在这个山地溪流生态系统内生活着一种濒危的经济鱼类——硬刺松潘裸鲤,当地称为“竹根鱼”,由于炸鱼、毒鱼和过度捕捞曾一度销声匿迹。

“村寨银行”带动的公共治理

2015年,丽江健康与环境研究中心(以下简称中心)在黎光村民的邀请下,与村民一起开展社区可持续发展项目,其中开展最多的为“村寨银行与生态保护联动项目”。这是一个以经济互助为载体,融环境保护与社会团结功能于一体,提升社区内生动力和整体治理能力的综合性项目。每个想要建立村寨银行的村民小组,都要通过村民集体会议制定本村的环境保护条例(包括河流水源、森林、动物、社区垃圾等)和村寨银行的管理制度(包括村民自己出资多少钱、管理小组成员、利息、抵押物等),每一项内容都须经过所有村民讨论、认可,最后签字按手印以示承诺。这些制度因为是大家集体讨论制定出来,因此,都很符合各村民小组居住分散、自然资源特点不同的现状。

“村寨银行”的资金由村民出资和公益资金按1:1的比例组合而成,因考虑到自身还款能力不足,村民在申请项目资金时往往较为谨慎,黎光村民借款普遍为6000元,作为资本用于致富有些不足,但正好满足村民简单再生产资金短缺的问题,由于项目不限制资金的用途,不少资金在村民手中相互借用,起到了应急和互帮互助的作用。每年的还借款活动让全体村民聚集在一起,共同监督资金的轮转,同时探讨环境保护和村中公共事务,随着时间推移,项目成了社区公共讨论的载体,大家讨论的公共事务也从项目本身而扩展到红白喜事、义务出工等生产生活的其他方面。

图7:村民在村寨银行的借款单上摁手印。不仅仅是借贷款,摁手印还运用在会议纪要、承诺书、项目方案、甚至社区保护地的同行评审中。这个小小的动作,激发的是村民的公共治理意识,培养了他们的契约精神和公共精神。

中心每年会向社区公布当年的资金预算用来支持当地的发展,并召开项目申报会让各村民小组公开申请项目资金。各村民小组根据自身的想法,讨论社区希望开展的项目,并由村民代表在项目申报会上逐一介绍,至于打分的评委,大多都是前来申请项目的村民代表,还有来自其他村子的村民“专家”占一票,中心虽然是最大的出资人但也只占其中一票。社区提出的项目通常比较注重整体的发展,既关注环境保护,也关注生计发展。

图8:项目申报会。之前黎光村的老百姓都把自家垃圾直接投入河中流到下游,虽然对本村的环境并没有什么不好的影响,但是大家还是集体讨论决定不再这么做,成功申请了项目建立多个垃圾焚烧房,严格执行垃圾分类,并制定了不同的社区公共卫生管理制度。

此外,12个村民小组选举他们各自的代表,组成社区保护地管理委员会,每年召开两次会议,协调各村民小组之间的公共事务。在项目过程中,村民优先制定公共资源的使用制度,渐渐看到治理的效果显著,又开始向村民个人权利和责任延伸,这样,公权力和个人权利之间不断的博弈、妥协,促进了社区自我治理的完善与持续。一个鲜明的例子是:代不启村民小组紧靠原始森林,有特别好的树木,其他组的村民经常向他们组要树盖房子。过去,代不启小组的村民碍于都是亲戚、熟人,也不好拒绝大家。开展项目之后,通过制定了环境保护的村规民约,再有人到小组要树木,村民就有了一个充分的理由说:“我们制定了村规民约,砍树要经过全村的同意,并不是我不想给你,但大家肯定不让我借树。”之后,就再没人管代不启组要树,组内山头的林子就保护好了。

这几年以来,冲突事件的处理,也推动了村民开展集体保护行动,并不断完善社区保护地的管理。其中最典型的案例是2017年4月30日发生在黎光村河上组的钓鱼事件(具体过程见建立了社区保护地制度,鱼岂能乱钓?)。这个村民小组在2015年6月24日启动村寨银行与生态保护联动项目时,全体村民讨论通过了社区保护地的管理制度,将本组的山林、河流及鱼类保护了起来,根据此制度,任何人不得在本村河流内从事捕鱼、电鱼、毒鱼等相关活动,一经发现,对本村人罚款3800元,外村人罚款3800至5000元,并没收工具,且不得在河边乱扔垃圾。河上组在大桥边及河流沿线设立了大小五块警示牌,以告知外来人员。经过两年的保护,本已不见踪迹的“竹根鱼”又再次出现且数量越来越多。2017年4月,外村的村支书和两位中学老师却在流域保护地里钓鱼,引发了一场不小的“地震”,最终结果是村民为自己的地盘做了主,罚了违规者的款。但最可贵的还是,村民在这事件中表现出来的集体精神与契约精神,而且之后的集体讨论与反思,还进一步完善了管理措施,增强了保护地的影响力。

挑战与愿景

黎光村位于海拔较高的老君山之中,交通不便,社区对外部资源和信息的获取都有一定的难度,社区整体的教育水平偏低,加之山地传统的多样化的小农经济或家庭经营往往难以适应市场化的标准和规模化的需求,在保护的同时实现经济发展依然面临挑战。老君山地区的旅游业的发展和城市生活也吸引着年轻的一代,年轻劳动力的流失趋势已逐渐显现,从而给公共治理的代际传承和社区未来的发展带来挑战。

此外,当更强势的外部力量和资金进入社区时,一定程度上会对现有的集体治理秩序带来冲击。“扶贫”和新农村建设的资金无论从体量还是影响上都更剧烈,政府的行政力量往往自上而下对社区事务进行统一管理,并主导某一项产业来推动经济发展,然而这种管理往往比较粗放。即使精准扶贫政策越发侧重农村的产业发展,但仍在实施时面临资源分配不均、脱离市场、信息滞后等问题。社区内生的治理机制如何适应这种变化,与行政体制、政策的顺畅对接和补充,同时还能保留、延续甚至强化内生可持续发展的力量,是政府、社区和NGO都要面临的共同挑战。

黎光社区保护地是中国山地生态和经济体系的一个缩影。虽然,人与自然、人与社会的关系也在不断流动和变化中,但向往更美好的生活,留住美丽的自然环境,延续多样的文化仍是人们永恒的追求。

编写:董亦非、张颖溢

本文图片全部来自丽江健康与环境研究中心

编写者感想_亦非:

在这个案例中,我了解到一个相对封闭的传统山地社区如何在内外压力下,借助外部的力量,进行自我治理的变革推动社区发展的故事。

黎光的傈僳族与自然紧密的联系形成了独特的山地农业文化,例如丰富且小规模的生计、人与人之间紧密和平等的关系、对自然的崇拜让人映像深刻。然而当传统惯例无法应对市场、政策变化带来的挑战时,外部机构适时引入的“村寨银行”这一经济手段,逐渐促使社区重新组织起来,并依托习惯和地域特点建立对公共事务的治理机制、建立社区保护地制度,传统智慧的延续、治理机制的重建、共识推动保护行动是这个社区保护地发展的密码。