重叠下的机遇与冲突:社区保护地与自然保护地

发布日期:2021-02-03

和根植于现代政府环境治理体系中的自然保护地不同,社区保护地有着完全不同的起源、历史、目的、治理形式和管理样貌。后者是内生式的,在地的文化和传统的管理智慧是其成长的沃土。因适应于不同的生态、社会、经济与政治环境,社区保护地比自然保护地更为复杂多样、更加千变万化。

政府治理体系中的自然保护地

自然保护地(Protected area)在生物多样性保护、环境服务提供和减缓气候变化上起着重要作用,也被《生物多样性公约》(简称CBD)视为推动就地保护的基础工具之一。CBD将自然保护地定义为:“为实现特定的保护目标而被指定和管理的明确地域” 。IUCN对自然保护地的定义也大致相同,但涵义更丰富,即“一个有着明确边界的地理空间,通过法律或其他有效手段得到承认、投入和管理,以实现对自然的长期保护,并提供相关的生态系统服务和文化价值”。

面对物种灭绝加速、栖息地退化和丧失、生物多样性锐减等全球性的环境危机,各国主要通过“自上而下”的方式,建立各自的自然保护地,如国家公园、自然保护区、自然公园、森林公园等,以保护本国关键和典型的自然景观、生态系统和濒危物种。各国的自然保护地类型多样、名称各异、管理形式和治理类型也千差万别。

图1:IUCN将自然保护地按管理目标(纵轴)划分成了6大类,按治理方式(横轴)划分成4大类。为了将社区保护地也能纳入这个体系,IUCN增加了原住民和当地社区治理这一类型。一个自然保护地既可能属于某一种治理类型或管理目标,也可能在其不同的分区内,采用不同的治理方式和管理目标。

与现代社会中各国政府依据法律进行环境治理而建立起来的自然保护地不同,社区保护地(Territories and Areas Conserved by Indigenous Peoples and Local Communities ,简称ICCAs)是一种古已有之,依靠当地的内生力量进行保护,且有着实际保护成效的区域(即conserved area, 这与以管理目标为导向的protected area有本质的不同,因为并非所有的protected area都有实际的保护成效)。IUCN将社区保护地定义为:包含重要生物多样性、生态系统服务功能和文化价值,由定居或迁徙的原住民或当地社区通过习惯法或其他有效手段自愿保护的自然的和/或改造的生态系统。

国际社会对社区保护地价值的认可

在人类历史上,许多原住民和地方社区,利用自己的传统知识、文化、技能、实践与制度,长期治理、管理、可持续的使用并保护着其领地和自然资源。在历史的长河中,社区保护地沉沉浮浮,有些消失不见,有些又再度出现,有些则不断适应调整至今。并非只要是原住民或地方社区,就一定是自然的守护者,也并非只要是生物多样性丰富的区域,就一定有社区保护地。但不可否认的是,今天在地球上仍存在着数量巨大且多姿多彩的社区保护地。无论是在陆地还是海洋,这些社区保护地都对生物多样性保护做出过并仍在发挥着巨大的贡献。

图2:阿尼玛卿神山上的朝圣者。藏区的神山也是一种社区保护地。北大在四川甘孜的一项研究显示,藏族的传统文化与神山在森林和生物多样性保护方面成效显著,而且神山与自然保护区在空间上高度重叠。社区对神山的管理,缺乏国家法律与政策的支持,也是神山保护过程中出现冲突的主要原因。(点击图片可以阅读本专栏的开篇词,了解识别社区保护地的三大标准。)©阿旺久美

自本世纪初以来,IUCN和CBD就一直在强调全球的社区保护地在保护生物和文化多样性以及自然资源可持续利用方面的积极贡献。IUCN还将原住民和当地社区的治理作为自然保护地的一种专门的治理类型,以涵盖所有相关的集体治理制度和实践。CBD也敦促各缔约国将社区保护地作为一种自然保护地的治理类型而将其纳入本国的自然保护地体系中(当然其前提条件是,原住民和当地社区希望这么做),并对社区的传统知识、做法和对生物资源的习惯性利用给予合理的认可、尊重与支持。

这些社区保护地千差万别,有些可能都不到一公顷,有些则达数千平方公里,其具体的治理安排、管理目标、规则和实践也各不相同,有的是严格保护的自然圣境、有的是文化名胜、有些是为保护特定物种而设的避难所,有些则是可持续使用的公共资源,如社区森林、集体的牧场、迁徙路线或海洋渔场等。

有些国家,如澳大利亚和纳米比亚,已将社区保护地纳入本国的自然保护地体系中,其地位等同于自然保护地,但更多符合IUCN自然保护地标准的社区保护地,尽管有非常显著的保护成效,还未获得国家的认可。有些是因为当地社区不愿意被认可成自然保护地,有些则没有有意识的把自然保护作为最主要的管理目标而不符合IUCN对自然保护地的定义。在CBD的《生物多样性2011-2020战略计划》的爱知目标11中,这一类社区保护地也被归入“其他有效的基于地域的保护措施”(other effective area-based conservation measures,简称OECMs,其定义见文末)中。

重叠的保护地

许多社区保护地都位于生态系统保存得相对完整且生物多样性极为丰富的区域,这些区域也往往被政府确认并建立了自然保护地。因此,世界范围内有大量与社区保护地在地域上相重叠的自然保护地。有些社区保护地出现在已建的自然保护地中,而更多的自然保护地则建立在已有的社区保护地上。

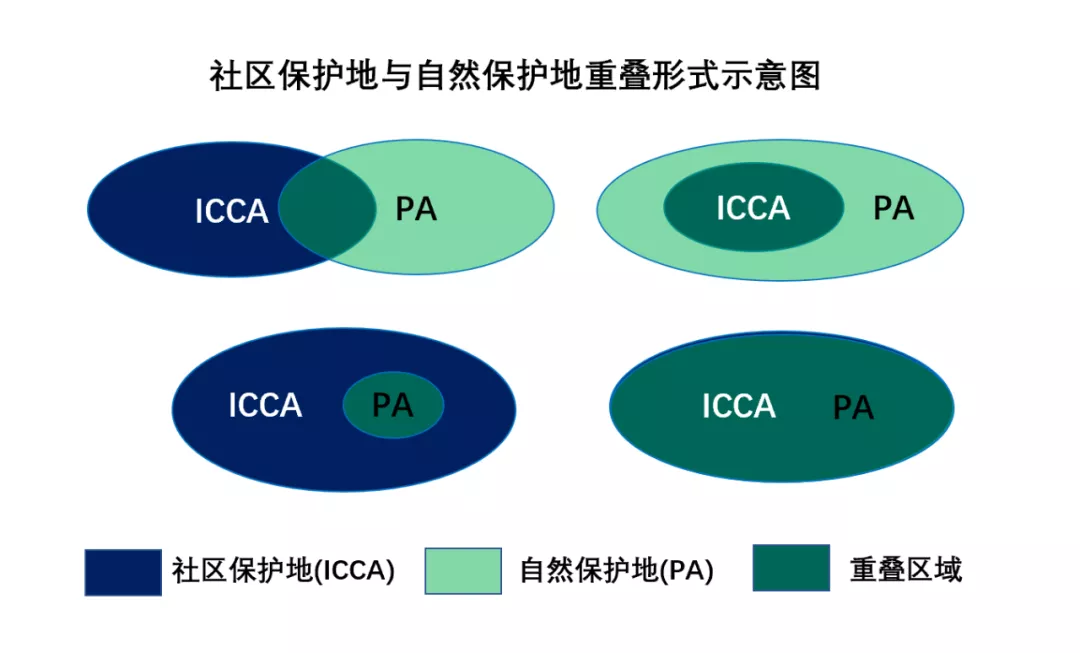

图3:在现实情况中,ICCA和PA之间的位置关系、重叠情况、社会政治背景、合作与冲突关系等都非常复杂。有些相互对抗和损害,有些相互融合共治,有些各自独立运作,有些则能相互尊重认可、互补甚至形成合力。

许多已有的实例和经验都表明,对于重叠区域,如果自然保护地与社区保护地之间能互相尊重认可、和谐共存,就能完善相关治理与管理,积累实践经验,维护和恢复生物和文化多样性,并获得更大的社会、经济和生态效益,这包括:

1. 当面临内外部的侵蚀和压力时,可以合作应对,同时提高两者的恢复力(或弹性);

2. 增加自然保护地与外部更大的陆地和海洋景观之间的连通性;

3. 加强原住民和地方社区在自然保护地治理和管理中的参与度,实现社会公平与和谐;

4. 加强原住民、地方社区、政府管理机构和保护组织之间的合作,提升整体的保护有效性;

5. 赋能原住民和当地社区,维持和增强地方知识体系,能增进代际传承、身份认同与自豪感,支持当地社区与外来者之间的相互学习与促进,从而实现更好的环境治理;

6. 不仅符合当地社区的习惯法,也符合了CBD和IUCN的相关决议、共识和政策,提升两者的社会影响力,更易获得国家和国际的资金与合作。

图4:位于中国三江并流世界自然遗产地的老君山片区内的黎光社区保护地,是在国家级风景名胜区建立和申遗成功后才出现的,村民的集体治理使得这里的山地溪流和森林生态系统都得到了更好的保护与恢复。(点击图片可阅读这个社区保护地的具体案例)©丽江健康与环境教育中心

已有的国内外经验

在对重叠中的社区保护地予以尊重认可、合作共存上,其实已发展出许多不同的路径,其中最有效的方式之一就是在当地社区事先、知情、同意的情况下,将社区保护地认可成为自然保护地,并仍由原住民和当地社区进行治理和管理。

意大利的安佩佐山谷就是这样的一个典型案例。这个山谷近一千年来都由当地社区自我治理与管理,其治理机构被称为Regole。由于山谷受到军事训练和公路建设等的外部威胁,当地社区开始和地区政府谈判在此建立自然公园,1990年安佩佐自然公园正式成立,社区保护地中的一部分被划入这个自然保护地,面积占公园的59%,其余的则是国有土地。地区政府通过修改国家和地区的相关法律,并与社区签订了协议,将这个自然公园完全委托给Regole治理和管理。地区政府通过这种方式对社区保护地进行了认可。当地的Regole也调整相应的治理和管理模式,努力与地区政府的管理要求相协调,例如共同制定了自然公园的环境规划。

当地社区除了贡献人力和数百年的传统管理智慧与经验,还将社区保护地的经营收入都投入到保护地的管理中。地区政府则每年为自然公园投入一定的活动经费。这个自然公园的保护成效和社会效益得到了普遍的认可,并在2009年成为意大利多洛米蒂山脉世界自然遗产地的一部分。

图5:意大利安佩佐山谷的放牧者。© Grazia Borrini-Feyerabend(点击图片可阅读这个社区保护地的具体案例)

图5:意大利安佩佐山谷的放牧者。© Grazia Borrini-Feyerabend(点击图片可阅读这个社区保护地的具体案例)

还有一种方式是在自然保护地内部或划区认可社区保护地的治理或管理。1996年成立的印尼Kayan Mentarang国家公园,其前身曾是一个严格保护的自然保护地,而且建立在Dayak原住民的社区保护地内,这11个社区几个世纪以来都在可持续的治理和管理着这个区域。国家公园尊重原住民的要求将村庄和农田划了出去,在分区指南里承认其建立在原住民的传统领地上,此外还将其三个主要分区中的一个设为“习惯区域”(customary domain)。在此,Dayak社区可以按照传统的规则和实践来保护森林和流域,开展生态旅游和非木材林产品等的可持续利用,并合法享受由此产生的经济效益。国家公园在管理计划中也明确其治理和管理是基于社区的,且遵循责任、利益和角色共享的原则,原住民的联盟参与国家公园的治理。

图6:印尼社区保护地中的原住民(点击图片可阅读了解Kayan Mentarang国家公园所在的婆罗洲社区保护地的案例)

位于广西崇左的渠楠社区保护地也是两种保护地相互尊重、认可和共赢的典型案例。渠楠原本只是一个偏远的壮族村寨,紧挨着崇左白头叶猴国家级自然保护区(社区的一小部分山地被划入保护区),其集体林中则生活着上百只中国特有的全球极度濒危物种——白头叶猴。保护区与渠楠一直都保持着密切的合作关系,从2014年起保护区联合外部NGO(美境自然),在UNDP的GEF小额资助项目的支持下,帮助渠楠进一步完善基于传统的管理和治理模式,对全村1010公顷土地上的自然资源进行可持续的管理和保护,并建立起自然教育基地。保护区还通过县林业局挂牌“渠楠白头叶猴保护小区”的形式,对渠楠社区保护地的保护承诺与成效进行了认可,并争取各种资金支持社区的发展。在过去的几年里,社区保护地内的白头叶猴及其栖息地都呈现出明显的增长与恢复,不仅实现了社区保护地内零破坏的目标,提升了社区的社会影响力,也为保护区的管理做出了积极贡献,成为保护区外围重要的缓冲区。

图7:渠楠社区保护地的喀斯特自然景观,渠楠有三片风水林已有上百年的历史,一直受到村民的保护。(点击图片可阅读这个社区保护地的具体案例)拍摄者:宋晴川

不可错失的良机

当社区保护地与自然保护地发生重叠时,尤其是在原有的社区保护地上建立新的自然保护地时,若看不到社区和社区保护地在保护中的作用,不能对其传统的文化、管理方式进行合理的认可与尊重,很容易引起矛盾冲突,破坏社区已有的治理架构和身份认同,造成传统知识的流失和传统文化的消解。

因此,当发生重叠时,更应将其视为一个重新建立良性合作关系的机会。在比较成功的案例中,我们也往往能看到关键人物超凡的领导力、卓越的沟通能力和坚定的信念。IUCN采取了多项政策,呼吁在自然保护地内承认并支持社区保护地,包括在2016年世界自然保护大会上。IUCN和国际社区保护地联盟也正在编制指南,为合理的承认和尊重自然保护地中的社区保护地提供最佳的实践指导。

本文编译自:

1. Stevens, S., T. Jaeger and N. Pathak Broome, with contributions from G. Borrini-Feyerabend, C.Eghenter, H. C. Jonas, and G. Reyes, 2016. ICCAs and Overlapping Protected Areas: Fostering Conservation Synergies and Social Reconciliation. Policy Brief of the ICCA Consortium, Issue No.4, ICCA Consortium, Tehran, Iran.

2. Sajeva G., G.Borrini-Feyerabend and Thomas Niederberger,2019.Meanings and more... Policy Brief of the ICCA Consortium no. 7. The ICCA Consortium in collaboration with Genesta.

注:自2010年以来,CBD将OECMs(其他有效的基于地域的保护措施)定义为:“自然保护地以外、其治理和管理的方式能取得积极和持续的生物多样性在地保护成效,能提供相关的生态系统功能与服务,在适用的情况下具有文化、精神、社会经济和其他本地价值的明确的地理区域”(geographically defined areas other than protected areas, which are governed and managed in ways that achieve positive and sustained long-term outcomes for the in situ conservation of biodiversity, with associated ecosystem functions and services and, where applicable, cultural, spiritual, socio–economic, and other locally relevant values).