在保护中原住民有多重要?

发布日期:2021-11-22

在说起由原住民或当地社区治理和管理的社区保护地时,我们常会陷入疑惑:什么样的人才能被称为原住民?中国有原住民么?少数民族就是原住民么?如何辨别社区保护地的主体是原住民社区还是当地社区?这两者在国际法和保护实践中又有什么差别?为何自我决定和自我认同很重要?国际社区保护地联盟的这篇文章也许可以提供某些答案,它还将有助于理解为何对于社区保护地的识别而言,社区对自身环境的关爱与长久守护至关重要,而对于社区保护地的韧性和可持续性而言,公平公正地保障社区的各项基本权利是基础,无论这些社区自我认定为是原住民的还是当地的。

什么是原住民

用一位原住民代表的话来说:“原住民(Indigenous peoples)几乎生活在世界各大洲的所有国家,其包括了传统的狩猎采集者、自给自足的农民、法学家等各类人。原住民的人数在3亿至5亿之间,大概占据了世界陆地面积的20%,孕育和滋养了世界上80%的文化和生物多样性”。[1]联合国网站上对原住民的描述也同样宽泛:“与人和环境相关的独特文化和方式的继承者与实践者就是原住民,他们保留了不同于所居住地区主流社会的社会、文化、经济和政治特征”。因此,要准确估算如今现存的原住民数量是相当困难的。

1986年,联合国人权委员会提议将原住民定为“在其领土上与被入侵和殖民前发展起来的社会具有历史连续性的人”。国际劳工组织1989年通过第169号《独立国家原住民和部落民公约》(Concerning Indigenous and Tribal Peoples in IndependentCountries)后,“时间因素”被进一步强调,原住民被誉为“拥有前辈所传承下来的不成文的悠久习俗、信仰、仪式和实践宝库的传统的人”。2007年《联合国原住民权利宣言》(UN Declaration on the rights of indigenous peoples, UNDRIP)[2]建议了一套也许有助于识别原住民的指导性特征,其中包括:自我认同(self-identification)为原住民国家和/或人民;共同遭受过不公正、被殖民和土地被剥夺的历史;复杂的基于地点的关系网络:语言、传统习俗、知识以及有别于所居住国家主流形态的法律和文化制度(尽管如巴布亚新几内亚和玻利维亚等国家,原住民是其国家的主体人群);以及有助于可持续治理和管理人类与物质及非物质世界关系的知识、文化和实践。此外,一些人还强调把以下特征也作为原住民特性(indigeneity):“保留了类似原住民特征的祖先的习俗和传统”,“即使只是形式上,被置于国家的结构之下,这个结构里包含了与自己不同的国家、社会和文化特征”。

UNDRIP基于人民 (people)来说原住民(Indigenous peoples),是因为人民被认为是国际法的主体,其集体自决权是被1966年的《联合国公民权利和政治权利国际公约》以及《经济、社会和文化权利国际公约》维护的。尽管国际上认可原住民的集体权利,但在国家层面,今天并不是所有原住民都被承认为土地和自然资源的集体权利的拥有者。

图1:婆罗洲岛高地上的原住民社区在为生态旅游的访客准备其特色美食。这些高地原住民为了保护婆罗洲之心的山地热带雨林一起推动成立了原住民联盟FORMADAT,并因此获得了2015年的UNDP赤道奖。对于这些indigenous people,中国过去一般翻译为“土著”,作为一个术语,其政治文化内涵和运用在不同的国家地区、不同的语境和场景中可能都不同。

过度包容或包容度不够的例子

以上原住民的众多定义包含了一系列纳入或排除的标准,以至于可能会产生过度包容或包容度不够的情况。如果原住民的定义只基于与被殖民前社会的联系,那么除了殖民者的直接后裔,那些生活在曾被殖民者征服的国家里的人就都可以被视为原住民。例如,所有菲律宾人都可以因此被认为是原住民,因为他们是"曾居住在现有领土上的人民的现存后裔"。然而,殖民统治导致许多菲律宾人已丢弃了他们的文化传统,和自然失去了紧密的联系,也不再有效保护其领土上的自然生灵。与之相反,生活在菲律宾科迪勒拉和吕宋岛上的许多伊哥洛特人(Igorots)与大部分菲律宾人不同,他们“完整保留了其祖先的习俗和传统”。事实上,根据Reyes(2017)的说法:“根据国际法,这些人是普遍有权享有原住民特定权利的群体”。

在区分原住民还是非原住民时,背景因素显得尤为重要。前原住民权利问题特别调查员James Anaya指出:“如果只是从一般意义上去理解原住民,而不考虑特定的背景因素,就很难区分哪些尼泊尔人是原住民,哪些不是。例如,尼泊尔没有被外国势力殖民的历史,因此,即使不考虑他们与土地的密切联系和强烈的归属感,他们要么全部都可以被认为是原住民要么全都不是。”不过,他认为尼泊尔的阿迪瓦西·贾纳贾提人(Adivasi Janajati)是原住民,因为他们与其他大多数的尼泊尔人不同,他们自我认同为不同的族群,历史上他们也被排除在占主导地位的社会和宗教等级制度之外,有自己独特的语言和传统习俗。

国际社区保护地联盟则强调自我认同(self-identfication)是原住民特性的必要条件,并最终建议以原住民自己认定的名称来指称他们。

图2:国际社区保护地联盟(The ICCA consortium)的网站介绍(www.iccaconsortium.org)。联盟2010年在瑞士注册,源起于2000年左右推动保护中的平等的全球运动,是一个由全球一百多个社区保护地和相关NGO作为会员的社会公益组织。

什么是当地社区?

在提到社区保护地(英文简称ICCAs)时,人们的首要问题之一往往是:这是谁的?谁把它作为一个特别的地方挑选了出来并建立了它?谁为它命名?谁一直以来治理、管理和守护着它?有时答案涉及原住民悠久历史和神圣源起的叙述...但如果答案是“当地社区”(local communities),一下就会变得模糊起来。

然而,“当地社区”不仅在人类学、社会和经济意义上至关重要,而且在法律意义上也愈发重要。事实上,文献对“当地社区”的定义多种多样。国际社区保护地联盟的成员通常用的都是些实用的定义,也理解它和原住民之间的差异:简单来说,我们认为当地社区是那些通常并不把自己看成原住民的社区(尽管在一些国家,有些是为了在策略上避免与原住民相关的边缘化和污名化才这么做的)。不过,也有一些评论员认为,当地社区与原住民之间是有客观差异的,即当地社区严格用原住民特性来检验并不完全符合(值得注意的是,自我定义和特定的检验要求,这两者是非常不同的)。在某些国家,甚至包括UNDRIP的签署国,原住民甚至被概化为“当地社区”来避免遵守如《原住民和部落人民公约》中的相关程序要求。

2011年,生物多样性公约(简称CBD)的第14次缔约国大会召开了一次特别专家会议来阐明“当地社区”这个术语的使用。CBD在报告中声明,这个术语的含义模棱两可,不同国家的法律解释也各不相同(例如,有的解释为一群有着集体法人资格的人,有的则为由公益组织或公民社会组织法定代表的一群人)。报告着重强调自我认同是确定谁是原住民谁是当地或/且传统社区的最合适的方法,而且强调,在国际法中,定义并不是保护的先决条件。因此,CBD在使用“当地社区”这个词时,指的是与其传统居住或使用的土地与水都有着长期联系的社区,无论是否存在一个普遍被接受的定义,其集体权利都应该得到认可。

图3:位于云南丽江的黎光社区保护地是国内第一个通过了同行评审在UNEP-WCMC全球社区保护地注册系统内注册的社区保护地(ICCAs)。在颁证仪式上,傈僳族村民们从联合国官员手中接过了证书。“原住民”是20世纪后期在全球化浪潮下,学术界和国际社会在对殖民、工业化和全球化的反思下,出于对文化多样性保护及弱势群体权益保障的关切而提出的概念,但并无统一和普遍接受的定义。我国有关民族或少数民族问题的正式用语中也没有“原住民”这个用法。

国际社区保护地联盟对“当地社区”的定义是:“一个自我认同的人类群体,其集体行动以有助于在漫长的时间内确定领土和文化的方式进行”。一个当地社区既可以是长期存在的(“传统的”)也可以是相对较新的,既可以是单一民族也可以包含多个民族,通常通过自然繁衍、关心亲缘关系和爱护生活环境来保证其延续性。这个概念里的社区既可能是永久定居的,也可能是迁徙流动的。尽管迁徙的社区对特定地点的依恋与定居社区一样强烈,但它们通常不被人们称为“当地的”,因为这些地点可能会随季节发生巨大变化。

当地社区的成员通常有频繁地直接接触的机会(可能是面对面),并拥有共同的社会和文化元素,如共同的历史、传统、语言、价值观、生活计划和/或认同感。这些元素将他们绑定在一起并有别于社会中的其他部分。通常大家都很清楚社区由谁组成,谁参与和/或响应其治理系统,谁是谁不是。社区的大多数成员拥有与特定领土或地区的清晰而强大的历史、文化、精神等联系。这些联系可能来自于定居、自然资源的使用(永久的、季节性的、季节性迁徙放牧或游牧的),或仅仅是文化和精神上的依恋和责任感。

一个社区的经济组织通常反映了其在当地环境和资源上的共同利益,也往往包含了公共池塘资源管理(common pool resources management)的要素和因地制宜的资源分配规则。对于社区成员是否能集体行动来增进共同利益而言,凝聚力、共同的认同感以及利益共享至关重要。

一个运转的社区通常拥有地方“行政”制度以及一个其成员认为正当合法的“政治”领导层。通过这些,社区能对是否遵守商定的规则以及冲突的解决进行控制。许多社区成员也承认自己拥有一个共同的政治身份,这使得他们能对他们的领土和邻居行使和/或要求集体权利与责任。领导力、合法性和凝聚力通常也要求在空间上或通过资源获取的准入/准出规则来划定社区的管辖边界。

社区的制度、规则甚至领土,通常都是动态的、因地制宜的和不断变化的,这个事实使得社区能随时间的流转而强化其适应能力和韧性(resilience)。

图4:广西渠楠社区保护地的自然和人文景观。渠楠通过有效的治理和管理,保护着30多群全球极度濒危的白头叶猴及其栖息地。这里的喀斯特生态系统,不仅是白头叶猴等野生动植物的庇护所,也是这些壮族老百姓的精神和物质家园 。©宋晴川

区分有那么重要吗?

尽管原住民和当地社区有许多共同的特点,但他们自我认同为哪一种,法律上的结果却有不同。原住民被承认为国际法的主体,而且在国际法和通常的国家法律中,他们被认为是集体权利的拥有者。这种集体权利集中在其自决权上,并立基于其原住民特性。这些权利通常不赋予当地社区,并不以"过着可持续的生活"(living sustainable lives)为条件。

有趣的是,美洲人权法院最近在处理两起当地社区的案件时,认为其与原住民享有同样的权利。具体来说,2005年莫伊瓦纳(Moiwana)村诉苏里南(Suriname)案,以及2007年萨拉马卡人(Saramaka people)诉苏里南(Surinmae)案中,法院承认两个由前非洲奴隶的后裔组成的当地社区是其祖传土地的合法拥有者,尽管他们不拥有法律文书。在这之前,2001年马亚尼亚(苏摩)阿瓦斯廷尼(Mayagna (Sumo) Awas Tingni)村诉尼加拉瓜案,依据的也是同样的法理。只不过案件是关于原住民的。

尽管有这些法庭的判例,但国际法似乎仍然在承认集体权利上将当地社区和原住民区分开。而另一方面,《里约宣言》第22项原则指出:“原住民和他们的社区与其他的当地社区,都因为他们的知识和传统实践而在环境管理和发展中起着关键作用。国家应该认可并恰当地支持他们的身份认同、文化和利益,并使他们有能力去有效参与可持续发展”。

与此相呼应,“当地社区”这一概念得到了CBD第8j号条款的承认,并在此后的联合国机构、联合国条约和其他国际组织发布的诸多其他国际文件中出现,如名古屋议定书、国际热带木材协定、农业植物遗传资源国际条约、联合国海洋法公约、防治荒漠化公约、拉姆萨湿地公约等。值得注意的是,在所有这些国际文件中,当地社区是因为它们与环境的关系,而不仅仅因为它们作为社区的存在而出现。

国际社区保护地联盟尊重人们的自我定义,无论是原住民还是当地社区。不管怎么定义,对于这些守护着社区保护地及其自然生命的人们,联盟都在为确保其长期的居住权而努力。

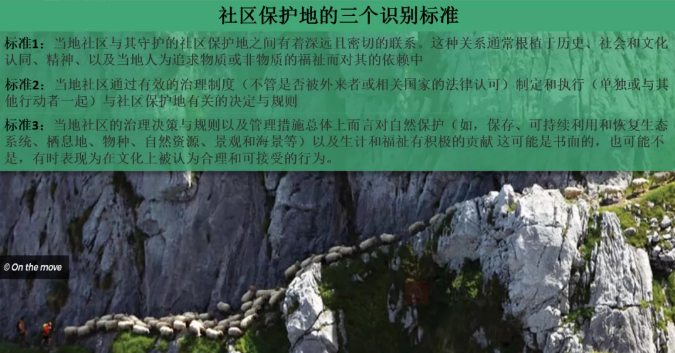

图5:社区保护地(ICCAs)的三个识别标准。ICCAs是territories and areas governed,managed and conserved by custodian indigenous peoples and local communities(中文直译为作为守护者的原住民或当地社区所治理、管理和有效保护的领土或地区)的简称,中文翻译为社区保护地。20年前ICCAs的名称是CCAs,是Community Conserved Areas的缩写。后来补充了字母“I”来强调作为守护者的原住民的作用,而且还强调了他们拥有的是领土而不只是土地。最近国际社区保护地联盟内的成员开始用生命之域(territories of life)来称呼ICCAs, 这是为了表达他们所关爱的环境有着多姿多彩的生命和多维特征。不过,ICCAs已作为一种对此现象的可视化的术语表达而保留下来并使用在国际政策中。

两者好区分么?

区分原住民和当地社区很重要,但有时却非常困难。一个错综复杂的案例是,在刚果民主共和国,法律只承认俾格米人是原住民,而其他群体都被看作是当地社区,理由是俾格米人被认为是最早的定居者。然而,一些非俾格米人声称,早在俾格米人来之前,他们就已占领了一些森林。另一方面,国家的法律也没能预见到对原住民和当地社区的区别对待,也忽视了国际法对承认原住民特殊权利的要求。此外,在同一地点,俾格米人与其他种族之间有着很强的文化纽带,存在许多混居的、不同族群角色不同的社区,其中对待俾格米人从不尊重到精神奴役的各种情况都有。也有非俾格米人声称自己是俾格米人的情况,以便分享一些俾格米人的传统精神力量和角色,尤其是和领土和自然资源有关的。

编译:张颖溢

原文(除图片及图片注释外)见:Sajeva G., G. Borrini-Feyerabend and ThomasNiederberger, 2019. Meanings and more... Policy Brief of the ICCA Consortium no. 7. The ICCA Consortium in collaboration with CENESTA P10-14.

注释:

1. Reyes,2017引用的原住民的数量是由其它几位作者估算的。然而要想追溯比Sobrevila(2008,第5和50页)更可靠的数据源头却非常困难,因为其引用的文章WRI(2005)再往前已不可考。国际社区保护地联盟因此没有理由相信这里引用的数据是错误的,但也建议参考Alden Wily(2011)和Garnett et al.(2018)的工作来佐证。关于文化多样性,Sobrevila(2008,第3和52页)实际上说95%的文化多样性是由只占世界人口4%的5000多个民族呈现出来的,但这个数据很少被引用。

2. 宣言指出各国政府可根据附件和第46条自行确定原住民的定义。宣言虽无国际法的约束力,但联合国认为宣言设定了对待原住民的重要标准,对消除对原住民的人权侵犯并帮助其克服歧视和边缘化是一个重要工具。出于各国社会、政治和经济的现实情况差异及划分群体本身是否有助于提升该群体的福祉和发展的考虑,学者们对是否要给原住民以明确的定义和划分也有争议。(编者注)